活動紹介

里山シンポジウム

筑北地域は面積の8割を森林が占めています。*1東山道支道や善光寺街道・*2修験道の道場・山城など戦国時代の遺構・明治時代の*3炭坑跡や*4廃線敷など、歴史的文化財の大部分が森林の中にあります。

*1東山道支道;信濃国を南北に縦断する古代の道。『延喜式』(905~927)に記されたことから延喜の官道とも呼ぶ。筑北地域には麻績駅(おみのうまや)があった。

*2修験道の道場;筑北地域の主だった山々は山岳仏教の修業の場として古くから開発された。聖山(ひじりやま)には東国最大の薬師如来を持つ福満寺、熊野三所権現を祀る岩殿山(いわどのさん)に岩殿寺(がんでんじ)、月の名所姨捨山(おばすてやま)たる冠着山(かむりきやま)には安養寺など、いずれの山も古刹寺院が備わる。他にも馬の信仰を集めた富蔵山(とくらさん)、木曽義仲伝説や正月にもちを食べない風習を伝える四阿屋山(あずまやさん)などが知られる。

*3炭坑跡;西条炭(にしじょうたん)と呼ばれる亜炭(あたん)を採掘した。明治時代以降岡谷や松代など長野県における器械製糸工場の燃料として多大な貢献をした。

*4廃線敷;明治35年(1902)に開業した篠ノ井線の遺構。昭和63年(1988)新白坂トンネル開通(明科-西条間)により廃線となった。大小5か所のトンネルが残る。

富蔵山奥の院

野口炭坑事務所跡

第1回里山シンポジウム

「県史跡 麻績城山の持続可能な活用を考える集い」

「多面的価値のある森林をどのように整備し活用するか」をテーマに持続可能な仕組みづくりについて、長野県ふるさとの森林づくり条例に則した補助制度を学びました。また、後援会とディスカッションで里山づくりの具体的なビジョンについて考えました。

麻績城山

第1回里山シンポジウムチラシ

実学 「里山散策 麻績宿~城山」

村の内外から24名が参加しました。受付会場から麻績宿を通り、麓から1時間ほどで気軽に登れるのが麻績城山です。村の中心地から半日で歩ける麻績城山の立地条件は観光資源としても大変恵まれていると思います。

宿場町も見どころは多いのですが、この日は城山登山が目的です。表通りから宿場の裏側を覗いて歩くと、山や沢に挟まれて畑が続きます。江戸時代から変わらない宿場の町裏風景です。

登山道の入り口から急峻な坂道になります。道は掘り割った形態をして、いかにも古道であることが分かります。

かつて酪農家の牧場となっていた山のすそ野には桜が植樹されています。それより標高が上がると雑木林です。かつては、麻績宿に住む人々の薪や炭の原料採取地だったと思われます。

50年来の雑木林

城山の尾根は細く、いわゆる「痩せ尾根」が続きます。攻撃を受けた場合痩せ尾根の山城は大勢が一度に攻めることができません。さらに堀切をして尾根道を遮断します。普段は廓(くるわ)と廓の間にある堀切には簡易な橋がかけてあり、敵が攻めてきたときに橋を外します。堀切にはそのまま斜面を下る堅堀が続くものがあります。斜面の上下に切られた堅堀は、斜面の横断を遮断する効果もありますが、逆に堅堀の底面を武者走りにして敵を誘導し、効率的な攻撃を目的にしたものがあります。これは武田氏の山城に見られる特徴だといいます。

一見自然の地形のように見えても、このように城山は計算しつくした戦略を以て、人工的につくられた山なのです。特に麻績城山のように争奪が何度も繰り返された城ならばなおさらのこと。参加者と歴史談義をしながら、普段は知ることのない地方豪族の麻績氏に思いをはせ、埋もれた文化財をどのように活かせるか、考えるきっかけとなりました。

登山道入り口

掘割の古道

城山登山道を登る

痩せ尾根(1)

痩せ尾根(2)

廓と堀切の連続(1)

廓と堀切の連続 (2)

主郭に昇った参加者

主郭で記念撮影

座学 「麻績城山をもっと親しめる里山にしていくために」

麻績城山の活用に関する提言 -シンポジウム開催に際して-

標高940m。県史跡指定。山城は北東の望山(のろしやま・1022m)より南東走して来た尾根が鞍部で西向している末端にあり、急峻で容易に登り難い山城です。戦国時代、上杉氏と武田氏、また武田氏滅亡後は上杉氏と小笠原氏の覇権争いによる合戦場となりました。

昭和30年代まで、薪炭の原料採取により管理されてきました。現在城山南面は50年来の雑木に覆われ、西面から北面にかけては杉等の植林地です。

平成13年ころ、かつて城山麓で酪農経営をしていた地権者が、その跡地に桜の植樹を始め、平成17年ころには村民による桜の植樹や、遊歩道(城山登山道)・休憩施設など村による環境整備がされました。

桜の植樹以降は、地権者の管理により維持されてきましたが、相当数の桜が鹿による食害により枯死しています。この間、地域で花見の会を催すなど、活用の機会もありましたが、近年では訪れることも少なく、さらに地権者は高齢となり、管理を危惧する状況となっています。

貴重な史跡としての活用とともに、公共的な視点で有益かつ持続的に管理される「開かれた里山」として、住民が主体となった取り組みが必要と考えます。

令和5年11月11日

木曜会 会長 関川 修次

午後は麻績村地域交流センターにて座学を行いました。主催者の木曜会から麻績城山について「貴重な史跡としての活用とともに、公共的な視点で有益かつ持続的に管理される「開かれた里山」として、住民が主体となった取り組みが必要」と提言。里山について住民発動の提言とは、あまり聞きなれないでしょう?山は放っておいても山ですから。しかし、前記の麻績城山の様子を見れば、私たちの思いに賛同していただけるのではないでしょうか。

長野県には地域住民による里山整備と利用を促進するための補助制度があります。この日は松本地域振興局林務普及係から北澤治樹氏に来場いただき、制度について説明を受けました。長野県ふるさとの森林づくり条例に基づいて県下には105カ所の「里山整備利用地域」が認定されています(残念ながら筑北地域にはまだ一つもありません)。あまり知られていませんがこれほど多くの場所で地域の里山を守る活動が成されているのです。

「里山整備利用地域」に認定されるためには、里山整備利用推進協議会を設立する必要があります。整備をする里山としてのフィールドが用意できてその範囲を明確にし、地域の理解と協力が得られ、それから市町村へ申請を出すなど、いくつもの高いハードルがあります。県は認定するにあたり、地域と協議会との三者協定を結び、県の認定地として公表します。これにより「里山整備利用地域」は持続的な活動の支援を受けることができます。これまでの山の管理は所有者が一義的に行うものとされ、所有者から委託された森林組合や林業家が担ってきました。「里山整備利用地域」の大きな目的は、山の所有者でなく、また林業家でなくても、有志の手で里山の環境を維持管理しようとするものです。これは木曜会が目指す麻績城山と青柳城山の多くの人(よそ者)が参画して「守って活かす」考えと重なります。

県林業総合センター育林部長小山泰弘氏の講演会「麻績城山をもっと親しめる里山にしていくために」では、答えを求めて聞いている私たち聴講者へ、思いがけなく逆質問がされました。「一体皆さんは、あの麻績城山をどのような里山にしたいのか?」里山と言っても千差万別。「雑木を伐採して樹種を変えたいのか?」「変えたい樹種はなにか?」では「いったい何のためにそれをするのか?」そもそも「もっと親しめる里山とは、どんな山なのか」漠然と思い描いていた「里山」について「里山とは何か?」があらためて問われました。燃料採取として必要に迫られていた時代の里山と、すでにその必要がなくなって50年間放置された現在では、里山へ向ける人々の関心は違って当然です。

講演会を一度開いたからと言って、即座に答えが見つかるわけではありません。私たちは麻績城山への未来に向けたビジョンについて、一人ひとり考えることになりました。短絡的にならず、地に足をつけて考え続けます。

座学の会場となった麻績村地域交流センター

講師の小山泰弘氏(農学博士・長野県林業総合 センター育林部長)

第2回里山シンポジウム

「麻績城山と青柳城址の歴史を学ぶ集い」

史跡公園としての麻績城山と青柳城址のこれからのビジョンを考えるため、筑北地域の城山にまつわる歴史的背景を学習し、さらに二つの県史跡を街道でつなげることにより「面的、複合的価値が高まるような発信とは?」をテーマに街道歩きを開催しました。

第2回里山シンポジウムチラシ

座学 講演会「川中島合戦と筑北 ―武田・上杉・小笠原-」

講演会開催の目的は、筑北地域の城山にまつわる歴史的背景を明らかにし、史跡公園としての麻績・青柳城山の未来に向けたビジョンのヒントを得ようというものです。村石正行氏は『検証 川中島の戦い』を刊行したばかり。この上ない講師を得て、会場は70人の満席となりました。

村石氏は文献史料を丁寧に紐解きながら、川中島合戦にいたる北信濃の状況を説明しました。信濃の豪族たちが武田晴信(信玄)の進攻により敵味方に分かれ、戦に駆り出されていく様子がよくわかります。晴信は青柳城主青柳頼長に戦功をあげた褒美として太刀「頼国光」を贈っています。そうかと思えば、家臣たちに晴信への絶対服従を宣誓させた起請文で、青柳氏だけ2度書かされています。いかに晴信が青柳氏の存在を重視していたかがわかるエピソードです。その最大の要因は川中島へ打って出るための前線基地として、確実に筑北地域を支配しておきたかったものと思われます。

座学 講演会

70人の参加者で会場は満席

戦国時代の青柳城 推定図

村石 正行講師(史学博士・長野県立歴史館文献史料課長)

パワーポイントを使い村上氏の葛尾城周辺を説明する

麻績(青柳)清長起請文(生島足島神社文書 国重文)

天正10年(1582)6月、本能寺の変以後、小笠原氏と上杉氏との信濃争奪戦が始まります。ここでも筑北地域は境目となりました。青柳氏や屋代氏などの小土豪は上杉氏と小笠原氏(その背後にある徳川氏)に右往左往したことがうかがえます。上杉氏や小笠原氏などの戦国大名に対して、土地の小土豪たちは小さいとはいえ一国一城の主。自らの領土と領民を守るために有利な立場を志向することは、この時代当然のことでした。

天正11年(1583)8月、上杉氏は筑北地域を制し、麻績服部清正は旧領に復活します。しかし、翌年の4月には清正は小笠原氏と内応したという理由で、磔にされてしまします。

天正12年(1584)4月、筑北地域から上杉勢の兵が引き上げていきます。ようやく筑北の地に平穏が戻り、青柳頼長は小笠原氏の後ろ盾により、旧領青柳城に復帰。戦国動乱の中、青柳氏は大勢力の羅権闘争の最前線で、31年間生き抜いてきました。それは奇跡と言える運命でした。

天正10年7月の信濃国勢力図

旧本陣問屋青柳家

しかし、一時の安堵の向こうに無情な結末が待っていたのです。天正15年(1587)9月、主従関係の下、ともに上杉氏との合戦を乗り越えた小笠原貞慶から松本城への招集がかかり、子長迪(ながみち)と家臣を連れ出仕したところ、伏兵により謀殺されました。貞慶は一気に青柳城を攻め、青柳一族郎党を滅ぼしました。

江戸時代に入り、難を逃れた青柳頼長の子長光は、慶長12年(1607)名を伝右衛門と改め、松本城主石川康長に青柳へ呼び戻されて善光寺街道青柳宿の宿役人(問屋)を命じられます。これより江戸時代を通じて青柳家は問屋・本陣を世襲し、末裔もこの地を守り現在に至っております。

実学 街道歩き 青柳宿から麻績宿を歩く

青柳城山と麻績城山をどう生かすか?この命題を地の利の点から考えようと、青柳宿から麻績宿までの街道歩きを実施しました。戦国時代に続き麻績・青柳は街道の要衝として重要な位置を占めました。その形跡を辿りながら一連の歴史的資源を確認する歩きとなりました。

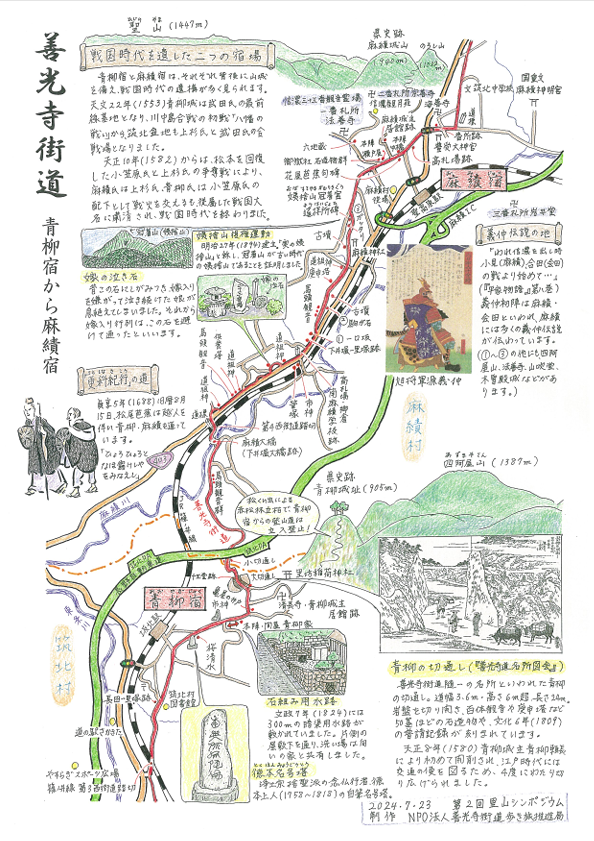

街道歩きルートマップ

猛暑の中、JR篠ノ井線坂北駅に集合した20名の参加者は13時30分に出発。聖高原駅16時20分に到着予定の約4時間の街道歩きです。青柳宿、麻績宿とも最寄り駅が歩いて5分ほどの所にあるのは大きな意味を持ちます。地元住民にとってはあまり意識することはあ�りませんが、街道歩きの視点では大変有益なこと。筑北地域では残念ながら、そのような鉄道と街道資源との活用を積極的には行ってきませんでした。

坂北駅前に集合する参加者

青柳宿を歩いていると、各家の玄関付近に表札とは別に札が掲げられています。屋号と言って、昔から伝わる家の呼び名を示したものです。職業や役職、祖先の出身地に由来するものなど様々です。

屋号「吉田屋」の札

屋号「清水屋」の札

青柳宿は坂道を上るように集落が連なり、段々に整地された屋敷ごとに石組用水路が見えます。道の片側の屋敷の地下を貫通する用水路は、文政7年(1824)に松本藩の事業として施工されました。水道が完備されるまでは、共用の生活用水として使われました。飲用水は共同井戸を使い、水源に乏しくまた火災の難から守るため、貴重な水資源を効率よく生かす工夫が成されています。

石組用水路の洗い場

共同井戸

青柳宿の家並の先に見える青柳城山。その麓には青柳氏居館跡や侍屋敷跡もあり、総じて県史跡に指定されています。

侍屋敷跡

青柳氏居館跡(廃屋となった清長寺)

宿場外れには善光寺街道随一の名所、大切通しがあります。道幅3.6m、高さ6m、長さ24m。岩盤を切り開き、百体観音や庚申塔(こうしんとう)など50基ほどの石造物が安置されています(本来は100基以上あった)。戦国時代、天正8年(1580)に初めて開削され、5回の工事により広げられました。壁面に刻まれた江戸時代最後の普請記録には文化6年(1809)とあります。加えて昭和30年代に削岩機により下部が切り下げられ現在に至っています。江戸時代の手ノミの跡と削岩機の跡が、如実に時代の違いを表しています。他に例を見ないこの大切通しが街道遺産として県の史跡に指定されていないのは残念なことです。

大切通しでスタッフが説明する

大切通し全景

大切通しの石仏

大切通しの石仏群

街道は長野自動車道の下を潜り抜け麻績村に入ります。麻績川を渡る麻績大橋をかつては下井堀大橋と呼んでいました。その先から街道は国道403号に合流します。下井堀地区のはずれから一口坂に入ります。現在は国道403号からの脇道になっていますが、江戸時代は一口坂から先の道はなく、河岸段丘を上る一本道でした。道すがら木曽義仲にまつわる説明版が立っています。麻績会田は義仲初陣の地として『平家物語』に紹介されていますので、多くの伝説が残っています。

下井堀大橋��跡碑と麻績大橋その先に青柳城山が見える

一口坂

麻績宿の西の入り口付近に「姨捨山冠着宮遥拝所碑」があります。明治22年(1889)に起きた冠着山復権運動の史跡です。遥拝所とは遠くから拝み眺めるところ。この碑を建立したのは明治の大合併により成立した更科村初代村長 塚田小右衛門雅丈です。雅丈は長野新聞に「実の姨捨山」を掲載し、長楽寺のある八幡村姨捨地籍に対して、本来の姨捨山は*冠着山であると論説しました。これが冠着山復権運動の始まりです。その後次々と冠着山の正当性を喧伝し、とうとう冠着山頂に冠着宮を建立してしまいます。そしてその遥拝所を、麻績・稲荷山・坂城の3カ所に設置しました。そのほとんどは雅丈の私財を投じたものです。

麻績の遥拝所碑には、右側面に「更級や姨捨山の高嶺よりあらしをわけていづる月影 正三位家隆卿」、左側面「更級や峰ふきおろす秋風に霧にしほれて出づる月影 大納言通光卿」、碑裏には「麻績村有志者建之」と刻まれています。

*冠着山(かむりきやま);姨捨山を詠んだ和歌の初見は「わがこころ なぐさめかねつ更級や をばすて山にてる月を見て」(『古今和歌集』)。以来この歌に触発され、姨捨山の月を詠んだ和歌は150首、散文中の引用が80カ所、さらに『大和物語』(951年)に物語として登場し、『今昔物語』(1120年?)の「信濃国姨母棄(おばすて)山のこと」では「冠(こうぶり)山」(冠着山)が姨捨山になったとの記述がある。

姨捨山冠着宮遥拝所碑

稲荷山宿にあった姨捨山冠着宮遥拝所碑(千曲市治田公園内)

麻績宿は戦国時代の領主、麻績服部氏により城下町として整備されました。宿場上町には服部氏の屋敷跡があります(県史跡の指定外)。それ以前は東山道支道の麻績駅(おみのうまや)が存在しました。宿場の家並の先には冠着山(姨捨山)が見え、これは「山当て」という昔のまちづくりの手法であるといわれています(稲荷山宿にも冠着山を山当てとした通りが見受けられる)。

中橋という屋号の旧本陣の屋敷には御殿と呼ばれる建物が現存しています。この家に明治の鉄道敷設時の技官たちが宿営しており、家主が当時の村長でもあったことから、駅前通りが中橋をめがけて開通したといわれています。

麻績宿と冠着山

稲荷山宿と冠着山

予定の時間内で聖高原駅に到着した街道歩きでしたが、とても道すがらの史跡を語り尽くすことなどできません。それらを取捨選択し、いかに物語として魅力的に発信できるか。城山と共に街道遺産の活用も大きな命題として残りました。

聖高原駅で電車を待つ参加者

民家風駅舎の聖高原駅